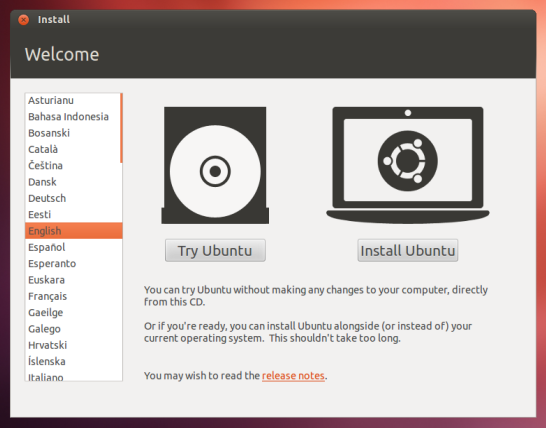

উবুন্টুতে টার্মিনাল খুলতে হলে প্রথমে ড্যাশে যান। ড্যাশ হচ্ছে উপরের বাম

পাশে উবুন্টুর লোগোওয়ালা একটা বাটন। কিবোর্ড দিয়ে শর্টকাটে ড্যাশে যেতে

উইন্ডোজ বাটন ক্লিক করুন। ড্যাশের সার্চবারে terminal লিখুন। নিচের ছবির মত

একটা তালিকা আসবে। এবার সেখান থেকে Terminal এ ক্লিক করুন।

টার্মিনাল খুললেই ইউজার নেম আর কম্পিউটার নেম অনেকটা নিচের মত ইমেইল এড্রেসের ফরম্যাটে থাকেঃ

RM: এই কোডটি এক বা একাধিক ফাইল রিমুভ (ReMove) করে।

-R: এটি দিয়ে বোঝায় Recursive, এই অপশন যেকোন ফোল্ডারকে সাবফোল্ডারসহ ডিলিট করে দেয়। যদি লেখা হয় RM -R /home/ovroniil তবে ovroniil ফোল্ডারটা তার সব সাবফোল্ডারসহ চিরতরে ডিলিট হয়ে যাবে।

F: এটি দিয়ে বোঝায় Force। এর মানে হচ্ছে সিস্টেম এই কমান্ডকে কাজ করতে যতই বাধা দিক, এই কমান্ড F এর গুনে সর্বময়ক্ষমতার অধিকারী। অর্থ্যাৎ যা কিছুই হোক না কেন এই কমান্ড রান করবেই করবে!

/: এটা হচ্ছে এই কমান্ডের সবচেয়ে ভয়ংকর অংশ। যার মানে হচ্ছে পুরো “রুটকে”ই ডিলিট করে দেয়া।

যদি কোডটা নিচের মত লেখা থাকেঃ

এখন আপনি যদি জানতে চান যে আপনি কোন ডিরেক্টরিতে আছেন তবে টার্মিনালে নিচের কমান্ডটি রান করান

টার্মিনাল খুললেই ইউজার নেম আর কম্পিউটার নেম অনেকটা নিচের মত ইমেইল এড্রেসের ফরম্যাটে থাকেঃ

name@name-desktop:~$

এই খানে @ এর আগের অংশ হল আপনার ইউজার নেম

আর এর পরের অংশ হল আপনার পিসির নাম। $ সাইন দিয়ে বোঝা যায় যে টার্মিনাল

আপনার কমান্ড নেবার জন্য প্রস্তুত।

SUDO কি

sudo হল “SUper-user Do“।

সাধারনত যেসব কোড গুরুত্বপূর্ন (যেমন কোন কিছু ইন্সটল বা রিমুভ করা),

যেগুলোতে সিস্টেম মডিফিকেশনের ব্যাপারগুলো চলে আসে সেসব ক্ষেত্রে sudo

ব্যবহার করতে হয়। সিস্টেম মডিফিকেশনের মত জটিল কাজগুলো সাধারন

ব্যবহারকারিদের করার কোন অনুমতি দেয়া থাকেনা। ফলে যে কেউ ইচ্ছা করলেই কোন

কিছু পাল্টাতে পারেনা। এই মডিফিকেশনগুলো করার জন্য একজনই কেবল অনুমতি পেয়ে

থাকে, সে ই হল সুপার ইউজার। যার কাছে সুপার ইউজারের পাসওয়ার্ড থাকবে সে

এইসব মডিফিকেশন করতে পারবে। তাই গুরুত্বপূর্ন কাজগুলো করার জন্য sudo

ব্যবহার করতে হয়।

উবুন্টুতে sudo কমান্ড ব্যবহার করলে ১৫

মিনিটের জন্য সে পাসওয়ার্ড তার মেমরিতে রাখে। ১৫ মিনিট পর আপনা আপনি

পাসওয়ার্ড মুছে ফেলে। ফলে এই সময় অন্য কোন sudo কমান্ডের জন্য পাসওয়ার্ড

প্রয়োজন হয়না। এটা অনেকটা স্প্রিং লাগানো দরজার মত, একবার খুললে

কিছুক্ষন খোলা থাকে তারপর নির্দিষ্ট সময় পর নিজে নিজেই দরজা বন্ধ করে

দেয়। তাই সব কাজেই sudo ব্যবহার করা বুদ্ধিমানের কাজ নাsudo apt-get update

প্রথমেই টার্মিনাল ওপেন করুন। এরপর উপরের

কোডটি কপি করুন। মাউস পয়েন্টার দিয়েও করতে পারেন অথবা Ctrl+c চেপে

কিবোর্ড থেকেও করতে পারেন। এবার টার্মিনালে কোডটি পেস্ট করুন। এইক্ষেত্রেও

মাউস পায়েন্টার বা Ctrl+Shift+v চেপেও করতে পারেন। পেস্ট করা হয়ে গেলে

Enter চাপুন। একটা ফিরতি রেসপন্স পাবেন নিচের মত যেখানে আপনাকে পাসওয়ার্ড

দিতে বলা হবে।

[sudo] password for (your name):

এটা হল sudo ব্যবহার করার খেসারত। যেহেতু

আপনি মডিফিকেশন করতে চাচ্ছেন তাই উবুন্টু আরেকবার নিশ্চিত হবার জন্য আপনাকে

এই পাসওয়ার্ড দিতে বলছে। অর্থ্যাৎ সে নিশ্চিত হতে চাচ্ছে যে এটা আপনিই,

অন্য কোন র্যান্ডম ইউজার না। পাসওয়ার্ড যখন দিবেন তখন কিন্তু কোন অক্ষর

বা চিহ্ন স্ক্রিনে দেখা যাবেনা। তাই যদি টাইপিং এ কোন ভুল হয় তবে কিছুক্ষণ

ব্যাকস্পেস চেপে ধরে আবার পাসওয়ার্ড লেখা শুরু করুন। পাসওয়ার্ড দেয়া

শেষ হলে Enter চাপুন। একটা লাইন লিখে যে কাজটা করলেন ঠিক এই কাজটাই করা যায় System–> Administration–> Update Manager চালিয়ে।

যারা উবুন্টুতে গুরুটাইপের লোক তাদের জন্য এটা খুবই পাওয়ারফুল একটা

কমান্ড। কিন্তু কথায় আছেনা “With great power comes great

responsibility”। ব্যাপারটা এই কোডের ক্ষেত্রে একেবারে হাড়ে হাড়ে সত্যি।

এই কোড প্রয়োগে একটু ভুলের জন্য চরম মূল্য দিতে হতে পারে।

কোডটা হলঃ

SUDO RM -RF /

এক্সিডেন্টালি এই কোড দিয়ে ফেললে সর্বশেষ

গার্ড হিসেবে থাকবে sudo কমান্ডের পাসওয়ার্ড প্রম্পট। যদি আপনি

পাসওয়ার্ড দিয়ে ফেলেন বা অন্য কোন sudo চালানোর ১৫ মিনিটের মধ্যে এই কোড

চালান তবে আর কিছু করার নেই! sudo হচ্ছে অদ্বিতীয় একটা সিকিউরিটি সিস্টেম,

কিন্তু এটা আপনার নিজের ভুল থেকে আপনাকে রক্ষা করতে পারবেনা। এতগুলো কথা

কেন বললাম? বললাম যাতে আপনি এই কোডগুলো টার্মিনালে প্রয়োগ না করেন।

কি করে এই কোড? আসুন তাহলে কোডটাকে বিশ্লেষণ করিঃ

SUDO: কোডটিকে সিস্টেমে কাজ করার অনুমতি দেয় (এবং অবশ্যই আপনার অনুমতি সাপেক্ষে)।RM: এই কোডটি এক বা একাধিক ফাইল রিমুভ (ReMove) করে।

-R: এটি দিয়ে বোঝায় Recursive, এই অপশন যেকোন ফোল্ডারকে সাবফোল্ডারসহ ডিলিট করে দেয়। যদি লেখা হয় RM -R /home/ovroniil তবে ovroniil ফোল্ডারটা তার সব সাবফোল্ডারসহ চিরতরে ডিলিট হয়ে যাবে।

F: এটি দিয়ে বোঝায় Force। এর মানে হচ্ছে সিস্টেম এই কমান্ডকে কাজ করতে যতই বাধা দিক, এই কমান্ড F এর গুনে সর্বময়ক্ষমতার অধিকারী। অর্থ্যাৎ যা কিছুই হোক না কেন এই কমান্ড রান করবেই করবে!

/: এটা হচ্ছে এই কমান্ডের সবচেয়ে ভয়ংকর অংশ। যার মানে হচ্ছে পুরো “রুটকে”ই ডিলিট করে দেয়া।

যদি কোডটা নিচের মত লেখা থাকেঃ

sudo rm -rf /home/ananda/downloads

তারমানে হচ্ছে ইউজার Ananda হোমে

অবস্থিত downloads ফোল্ডারটিকে তার সব ফাইল আর সাবফোল্ডারসহ ডিলিট করে

দেয়া হবে। কিন্তু যদি “/home/ovroniil/downloads” জায়াগায় শুধু “/”

দেয়া থাকে তারমানে “সবকিছু” (যত ফাইল, ফোল্ডার যা আছে সব) ডিলিট করে

দেয়া।

তাই কোথাও এই কোড বা এই ধরনের কোড দেখলে

জেনেই হোক বা না জেনেই হোক কখনো টার্মিনালে চালাবেননা। তবে এই কোডের একটা

দারুন স্টাইলিশ নাম আছে – “The 10-character code of death” অর্থ্যাৎ “১০ অক্ষরের মরণনাশা কোড“!

ধরুন আপনি কোন এ্যাপ্লিকেশন চালাতে চাচ্ছেন। টার্মিনাল খুলে কেবল এ্যাপ্লিকেশনের নামটি লিখুন। যদি ফায়ারফক্স চালাতে চান তাহলে লিখুন

firefox

তারপর এন্টার চাপুন। কি দেখলেন? মাউস দিয়ে

ক্লিক না করেও ফায়ারফক্সকে রান করানো সম্ভব! এভাবে যেকোন এ্যাপ্লিকেশনকে

টার্মিনাল থেকে রান করানো যায়। যেমন ভিএলসি প্লেয়ার রান করতে টার্মিনালে

লিখুন

vlc

তারপর এন্টার চাপুন। ব্যস ভিএলসি প্লেয়ার ওপেন হয়ে গেল! এবার আসুন আরেকটু মজা করি। টার্মিনালে লিখুন

date

এন্টার চাপলেই দেখবেন আজকের তারিখ দেখাবে। এবার টার্মিনালে লিখুন

cal

পুরো মাসের ক্যালেন্ডার দেখতে পাবেন। আপনার কম্পিউটারে ডিস্ক কতটুকু ব্যবহার হল সেটা জানতে টার্মিনালে লিখুন

df

নিচের কমান্ডটি টার্মিনালে রান করালে শেষ রিস্টার্টের পর থেকে আপনার পিসি কতক্ষণ ধরে চলছে তার হিসাব দেখাবে।

uptime

আপনার নিজের একাউন্ট সম্পর্কে জানতে টার্মিনালে লিখুন

whoami

আপনার সিস্টেম কার্নেল জানতে নিচের কমান্ডটি লিখুন

uname

উপরের তথ্যগুলোই আরো বিস্তারিত জানতে লিখুন

uname -a

আপনি যদি জানতে চান যে আপনি কোন ডিরেক্টরিতে আছেন তবে টার্মিনালে নিচের কমান্ডটি রান করান pwd

আপনি কোন ডিরেক্টরিতে এই মুহূর্তে আছেন সেটা পর্দায় দেখাবে। যদি আপনি সেই ডিরেক্টরির সমস্ত ফাইলের লিস্ট চান তাহলে লিখুন

ls

এখন আপনি যদি এই ডিরেক্টরি থেকে অন্য কোন ডিরেক্টরিতে যেতে চান তবে আপনাকে টার্মিনালে লিখতে হবে

cd directory_name

এখানে directory_name হল যে ডিরেক্টরিতে যেতে চান তার ঠিকানা আর

cd /home/user_name/Desktopcd বোঝাচ্ছে Change Directory। যেমন আপনি যদি ডেস্কটপে যেতে চান তবে টার্মিনালে লিখুনএখন আপনি যদি জানতে চান যে আপনি কোন ডিরেক্টরিতে আছেন তবে টার্মিনালে নিচের কমান্ডটি রান করান

pwd

আপনি কোন ডিরেক্টরিতে এই মুহূর্তে আছেন সেটা পর্দায় দেখাবে। যদি আপনি সেই ডিরেক্টরির সমস্ত ফাইলের লিস্ট চান তাহলে লিখুন

ls

এখন আপনি যদি এই ডিরেক্টরি থেকে অন্য কোন ডিরেক্টরিতে যেতে চান তবে আপনাকে টার্মিনালে লিখতে হবে

cd directory_name

এখানে directory_name হল যে ডিরেক্টরিতে যেতে চান তার ঠিকানা আর

cd বোঝাচ্ছে Change Directory। যেমন আপনি যদি ডেস্কটপে যেতে চান তবে টার্মিনালে লিখুনcd /home/user_name/Desktop

এখানে user_name বরাবরের মতই কম্পিউটারে

আপনার ইউজার নেম হবে। আরেকট দেখার মত বিষয় হচ্ছে ডেস্কটপের D কিন্তু বড়

হাতের, কারন উবুন্টুর ফাইল সিস্টেমে ডেস্কটপ বড়হাতের D দিয়েই লেখা। যদি ছোট

হাতের d দিয়ে লেখেন, তবে টার্মিনাল এই ডিরেক্টরি খুঁজে পাবেনা। লিনাক্স

হচ্ছে ‘কেস সেন্সিটিভ’ অর্থাৎ বড় হাতের অক্ষর ও ছোট হাতের অক্ষর – দুটা

ভিন্ন জিনিস। লিনাক্স desktop ও Desktop – এ দুটোকে দুটো আলাদা নাম হিসেবে

দেখে (যেখানে উইন্ডোজ দেখে একই নাম হিসেবে, অর্থাৎ উইন্ডোজ কেস সেন্সিটিভ

না।)। যাই হোক অনেক কথা হয়ে গেল। আপনি ডেস্কটপেই আছেন কিনা সেটা দেখতে আবার

নীচের কমান্ডটি চালান

pwd

এবার ধরুন আপনি ডেস্কটপে test নামে একটি ফোল্ডার বানাতে চাচ্ছেন। সেজন্য নিচের কমান্ডটি লিখতে হবে

mkdir /home/user_name/Desktop/test

এখানে

mkdir মানে হচ্ছে Make Directory। এবার ডেস্কটপে গিয়ে দেখুন test নামে একটা ফোল্ডার তৈরি হয়ে আছে। যদি test ফেল্ডারে যেতে চান তাহলে লিখুনcd /home/user_name/Desktop/test

test ফোল্ডার থেকে আবার ডেস্কটপে ফেরত যেতে (অর্থাৎ একধাপ উপরে যেতে) লিখুন

cd ../

এবার আপনি আছেন ডেস্কটপে। আপনার ইউজার নেমের ফোল্ডার অর্থাৎ হোম ফেল্ডারে ফেরৎ যেতে (অর্থাৎ একধাপ উপরে যেতে) আবার লিখুন

cd ../

এই কমান্ডটা ফাইল ব্রাউজারের UP (আপ) বাটনটার কাজ করে। সদ্য বানানো test ফাইলটা যদি মুছে ফেলতে চান তবে টার্মিনালে লিখুন

rm -r /home/user_name/Desktop/test

টার্মিনাল নিয়ে ভয় কাটতে আর কদ্দূর? খেয়াল

করেছেন কি উপরের কমান্ডগুলোতে কিন্তু sudo লিখতে হয়নি। কারণ এসব কাজ করার

জন্য আপনার কোন এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এ্যাক্সেস দরকার নেই। অন্য কথায় উপরের

কমান্ডগুলো দিয়ে সিস্টেমের কোন কিছু পাল্টানো হচ্ছে না, কেবল ইউজার হিসেবে

আপনার যতটুকু এখতিয়ার ততটুকুতেই আপনি কাজ করছেন। এবার তাহলে টার্মিনাল নিয়ে

আরেকটু মজা করি। ধরুন আপনি জানেননা যে কোন কমান্ডের কি কাজ। সেক্ষেত্রে

কমান্ডের আগে

man লিখে টার্মিনালে চালান। যেমন date কমান্ড দিয়ে কি কাজ হয় আপনি তা জানেননা। তাহলে টার্মিনালে লিখুনman date

এবার দেখবেন

date দিয়ে যা যা করা সম্ভব তার সব কিছুর বর্ণনা আপনাকে দিয়ে দেবে। বর্ণনা ক্লোজ করতে q চাপুন। এভাবে যেকোন কমান্ডের বিস্তারিত বিবরণ man এর সাহায্যে পাওয়া সম্ভব। বলতে ভুলে গেছি, man দিয়ে কিন্তু ম্যানুয়াল বুঝাচ্ছে।

যখন কোন কিছু ইন্সটল করতে হয় তখন apt-get

ব্যবহার করে করতে হয়। apt হচ্ছে Advanced Packaging Tool এর সংক্ষিপ্ত রূপ।

উবুন্টুতে কোন সফটওয়ার ইন্সটল করতে, আপডেট করতে, মুছে ফেলতে কিংবা পুরো

উবুন্টু সিস্টেমকে আপগ্রেড করতে এটা ব্যবহার করা হয়। ধরুন আপনি ভিএলসি

প্লেয়ার ইন্সটল করতে চান, তবে টার্মিনালে লিখুন

sudo apt-get install vlc

খেয়াল করুন এখানে কিন্তু sudo লিখছি। এখন

প্রশ্ন আসতেই পারে কিভাবে বুঝব sudo লিখতে হবে কি হবেনা? উত্তর হচ্ছে করতে

করতে বুঝে যাবেন কখন লিখতে হবে বা কখন হবেনা। তবে আপাতত sudo না লিখেই

কমান্ড চালাতে থাকুন। যখন দেখবেন কোন কমান্ড দেবার পর বলছে যে আপনার

এ্যাডমিনিস্ট্রেশন প্রিভিলেজ নেই সেই ক্ষেত্রে sudo দিয়ে আবার কমান্ডটি

লিখুন। যেমন নিচের কমান্ডটি লিখুন

apt-get update

দেখবেন টার্মিনাল একটা ম্যাসেজ দিবে যাতে

লেখা আছে যে রুট হিসেবে আপনাকে এই কমান্ডটা চালাতে হবে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে

আপনাকে sudo ব্যবহার করতে হবে। এবার কমান্ডিকে নিচের মত লিখুন

sudo apt-get update

দেখবেন যে এইবার আপনার পাসওয়ার্ড চাইবে, এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে দিলে কমান্ডটি তার কাজ শুরু করবে।

আপনি যদি আপনার কম্পিউটারের TCP/IP’র (নেটওয়ার্কিং সম্পর্কীয়) সব তথ্য জানতে চান তবে নীচের কমান্ডটি লিখুন

ifconfigদেখবেন আপনার বিভিন্ন পোর্ট থেকে শুরু করে ম্যাক এড্রেস ট্যাড্রেস সব দেখিয়ে দেবে। নেট থেকে যদি কোন ফাইল ডাউনলোড করতে চান

wget http://file name

এখানে wget পর যা ডাউনলোড করতে চান তার

এড্রেস দিলেই সেটা ডাউনলোড হয়ে যাবে। আর ডাউনলোড হবে আপনি যে ডিরেক্টরি

থেকে এই কমান্ডটি চালাবেন সে ডিরেক্টরিতে। আপনি যদি গুগুলকে পিং করতে চান

তাহলে লিখুন

ping www.google.com

গুগলের বদলে যেকোন সাইটের এ্যাড্রেস লিখে তাকে পিং করতে পারবেন। পিং থামাতে হলে

whois www.google.com

Ctrl+z চাপুন। যদি গুগলের ডোমেইন নিয়ে বিভিন্ন ইনফরমেশন জানতে চান তাহলে টার্মিনালে লিখুন

আগেরবারেরটার মতই গুগলের পরিবর্তে অন্য

যেকোন সাইটের ডোমেইন ইনফরমেশন এভাবে জানা যাবে। এবার চলুন কমান্ড দিয়ে

কম্পিউটার বন্ধ করব। এর জন্য লিখুন

sudo halt

আর রিবুট করতে চাইলে লিখুন

sudo reboot